全国滋賀県人会連合会>千葉滋賀県人会

| 令和7年新年会開催 |

令和7(2025)年の千葉滋賀県人会新年会が2月11日(火・祝)にロイヤルパインズホテル千葉(旧三井ガーデンホテル千葉)にて39名の参加を得て開催されました。 |

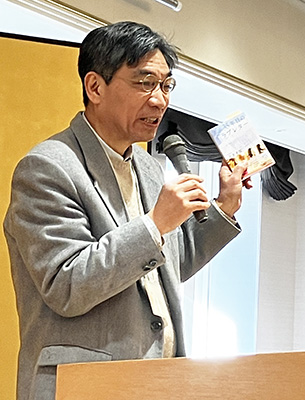

ジャーナリスト、ノンフィクション作家・毎日新聞論説委員。 滋賀県長浜市生まれ〈1964年7月9日〉。滋賀県立虎姫高等学校、関西学院大学社会学部卒業。1988年、毎日新聞入社。福井支局、阪神支局、大阪本社社会部、東京本社外信部、カイロ支局長、ニューヨーク支局長、欧州総局長、外信部長を経て、毎日新聞論説委員。2014年に日本人として初めて英国外国特派員協会賞(特派員部門)受賞。 著書多数:2011年、『柔の恩人―「女子柔道の母」ラスティ・カノコギが夢見た世界』で、小学館ノンフィクション大賞・ミズノスポーツライター賞最優秀賞をダブル受賞。 2025年3月7日に「35年目のラブレター」(講談社、2024年)が東映で映画化公開。

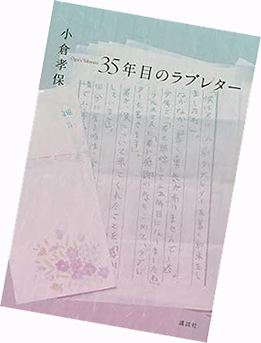

[*2]「35年目のラブレター」(講談社文庫 2024年 小倉孝保著)

小学校に通えず、読み書きができずに生きてきた夫。 結婚後にその事実を知り、やさしく受け入れた妻。 夫は、還暦を過ぎて夜間中学で学び始めた。 愛する妻にラブレターを書くために--。 (第1刷 帯書き より)

|

|

|

| 今回は「ロイヤルパインズホテル千葉」で開催。ただし場所は例年と同じで名前が違うだけ。迷う方は少なかったのでは | 冒頭には馬場弘二副会長が挨拶。 令和6年度には10名の新入会員があったことに感謝を述べた |

|

|

|

|

||

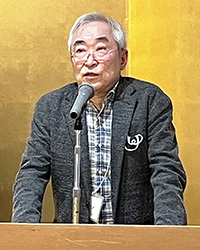

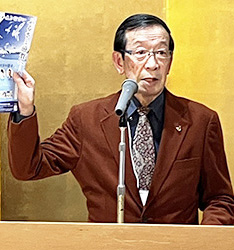

| 今回は毎日新聞論説委員でありノンフィクション作家でもある小倉孝保氏に今話題の著書「35年目のラブレター」について、取材のきっかけから映画化に至るまでの過程、そして取材対象者の生き方から気付かされたこと、感じたことの様々を丁寧にそして熱く語っていただいた | ||

|

|

滋賀県東京本部本部長 中村守氏には 来賓のご挨拶に続き 乾杯の発声をいただき 懇親会がスタート |

|

|

|

|

||

| ふるさと近江の歌がBGMで流れる中、各テーブルでは和やかな談笑が続いていた | ||

|

|

|

||

| ( )内は出身地 |

池田敬久氏(長浜市) |

竹井大輔氏(長浜市) | ||

|

|

|

||

| 井戸潔氏(彦根市) | 川分陽二氏(彦根市) | 大橋和男氏(豊郷町) | ||

|

|

|

| 田口貢氏からは次回ゴルフコンペの案内が | 植野克美氏は3月の「大近江展」の告知を | 新納瑞穂事務局長からは全滋連主催の全国大会の案内があった |

|

|

| 締めの挨拶は小野忠和名誉会長が | 最後は全員で「琵琶湖周航の歌」を斉唱してお開きに |

|

|

|